在当下的一些建筑案例中,建筑不再是自然的“闯入者”,而是与自然共呼吸的载体。《澎湃新闻·艺术评论》(www.thepaper.cn)定期盘点在全球范围内完成的部分建筑作品,虽未必“窥一斑知全貌”,但从设计中却可见出建筑师的思想与设计的独特匠心。本期聚焦于近期建设完成的重庆南川石舍、福建沿海公路上的“洞见·蓝”公共空间和浙江遂昌县殡仪馆,前两者用途虽不同,但都与自然环境相交融,而后者则在连接环境的同时,也回应了社会习俗。

重庆|南川石舍

评语:在重庆南川区的群山中,树木葱茏长青,崖壁垂直高耸,谷间溪水潺潺,滚石散落其中。这里的度假山庄的后山深谷中,有一处石舍项目,由石阶与石亭组成,展现建筑与环境的交融。

南川石舍位于重庆市南川区,作为业主度假山庄的景观配套,位于山庄用地范围的后山深谷中,由两个独立的建筑小品组成——石阶与石亭。访客顺溪谷拾级而至,可登顶纳凉赏景,也可入室听溪品茗。

南川石舍 远景鸟瞰 © 存在摄影 Arch-Exist

南川石舍缘起于踏勘山庄其他工程时偶然发现的一块巨石。它横亘在山谷中央,顶面平整如台,既像神秘的天外来物,又像古老的文明遗迹。经过几番可行性论证, 度地建筑事务所和业主决定在此处建造一处休憩空间。正因为它遇石而生,故得名“南川石舍”。

这一设计希望通过建造一种看似与自然对立的关系,以步移景异的沉浸式体验激发访客对自然更深层次的观察和体悟。建筑师模仿自然元素与质感,让建筑与环境交融;又引入钢材、镜面、玻璃等人工材料将建筑以超自然、反重力的姿态凸显于环境之外,以此来创造一种“超常的自然”。

这一建筑的“石阶”由十片叠拼的岩石构成。叠石的艺术在中西文化中被赋予不同的名称与寓意,却展现了相同的力量与平衡之美、自然与人工之巧。三片叠石自溪边沿着一侧山壁向上,落于石台平面,余下七片继续层叠向上,顺着巨石的边界水平错动,直至第九片止于巨石崖壁,第十片顺势微微悬挑。为了方便行走,建筑师选取了一些方整的原石作为踏步,在石阶顶面串起一条路径。

石阶的起步 © DoDesign 度地建筑

溪边望向石阶 © 存在摄影 Arch-Exist

悬挑入涧的阶梯与巨石之间的空隙自然形成了石阶的室内会客空间。会客厅四周全景无框的钢化玻璃将四周景观纳入其中,让访客接受建筑庇护的同时仿佛置身野外。局部作为结构的建筑体块被镜面包裹,以隐匿的姿态消失在周遭环境的反射中,也凸显了岩石飞悬头顶的超常感受。

“石亭”坐落在距石阶不远的山坡上,与石阶之间由一段鹅卵石与水泥砌筑的踏步连接。石亭的功能为一个卫生间,厕位空间被镜面完全包裹,消隐在一片常青的绿色之中,而让作为屋顶的一片约六米长的巨石“飘浮”在林间,给访客营造出一种超现实体验。洗手台位于飞石之下的半室外空间,以“水滴石穿”为设计概念顺天窗将天光引入平台之上。

望向石亭 © 存在摄影 Arch-Exist

石舍的建造受场地施工条件的限制,采取了“人工造石”方式。建筑师利用钢结构框架搭建整体形式,用水泥浇筑出厚重的表面,并在水泥表皮中混入当地石材研磨成的石粉来统一建筑和周边岩石的色彩,请工人在水泥表皮上凿出石纹呼应岩壁。石与镜,一重一轻,一实一虚,一粗一精,两者的蒙太奇让自然的流动与人造的平静在方寸之间得以平衡。

南川石舍是一次以建造回应自然的实验。建筑虽小,却希望以一种显著而得体的方式,去重新定义其所在的场域。

浙江|遂昌县殡仪馆

评语:近期,电影《破地狱》把视角聚焦在死亡的仪式不只是为去世的人举行,更是生者的精神寄托。而在浙江遂昌县,则是将过去单调沉闷的老殡仪馆迁至新处,抛开过去“一个冷冰冰的地方”的概念,创造了一个能够容纳多种情绪和活动的综合空间。

中国文化中“事死如事生”的理念贯穿千年,祭祀礼仪、风水选址、棺椁装饰,无不彰显着对逝者的最大敬意与对“生死一体”的深刻理解。近期,在浙江省遂昌县,由佚人营造和同济大学建筑设计研究院完成的殡仪馆则持有一种更加当代的态度。

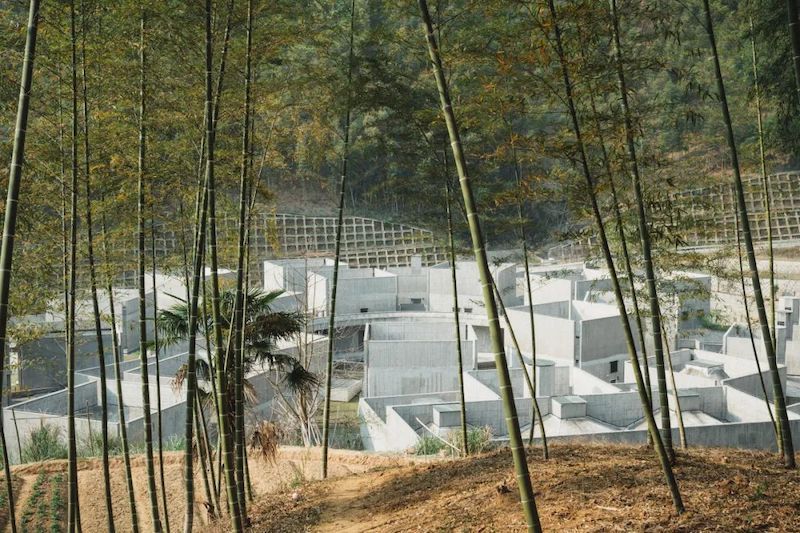

殡仪馆和其西侧墓区位于浙中丘陵的山间。©Arch Nango

浙中南山区以丘陵地貌为主,民间有“九分山半分水半分田”之说。该项目选址位于松古平原边缘的荷月弯,地处古荡新城旁。场地呈东西走向,由连续的丘陵盆地串联而成,整体形似葫芦。这一建筑项目与自然相连,面积约一万平方米,背后配套了占地几十万平方米、可容纳一万多个墓穴的墓地。

穿过竹林,殡仪馆的现浇混凝土马头墙高低错落

项目的缘起源于当地政府对城市基础设施的重新思考。老殡仪馆规模偏小,缺乏特色,单调沉闷。于是决定将殡仪馆和公墓迁至此处。项目融合了传统民居形态与现代功能,将建筑的冰冷的功能性转变为承载记忆、情感的综合场所。 佚人营造的主持建筑师王灏形容其为“生命的剧场”,在这里,逝者、悲伤的亲属、参观者和工作人员各自扮演着不同的角色,共同构成一场关于生命终结与延续的多维叙事。

鸟瞰遂昌县殡仪馆,呈向心式布局。©赵赛

这一项目以中央水口为核心,呈向心式布局展开。一系列不同高度马头墙的单体依功能由内向外分为三环:核心环布置大小不等的守灵厅与告别厅,它们大多采用天井式设计,有些是两进,有些是一进,屋顶形式也各有差异;中间环设置等候室、食堂、骨灰寄存堂、法医室、小卖部、管理用房等配套功能;外环安排火化车间、职工宿舍等辅助设施。

殡仪馆的核心空间灵潭。周围的单体建筑高低错落。©有素摄影

庭院

遂昌县殡仪馆的设计最具突破性的方面,在于它尝试打破传统殡仪场所单一而沉重的情绪氛围,创造一个能够容纳多种情绪和活动的综合空间。王灏说这些功能的目的是让这个场所不仅仅是“一个冷冰冰的地方”,而是能够提供提前告别、参观和体验的综合场所。“建筑总是需要回应社会习俗,要么遵循它们,要么挑战它们。殡葬建筑(墓园、坟墓、火葬场……)也反映了关于死亡和丧葬的习俗观念。我们现在更加意识到这些习俗观念背后的动力,来帮助深化方案。”

福建|沿海公路的公共空间“洞见·蓝”

评语:“洞见·蓝”是一个很小的文旅项目,位于宁德市霞浦东海一号公路沿途,由观景平台和停车场改建而成,为游客提供休息的空间,并与周边环境共同组成海岸的独特风光。

“洞见·蓝”空间项目位于福建省宁德市霞浦东海一号公路沿途,是宁德“零碳岛”建设的重要组成部分。基地原貌是一处观景平台和停车场。它毗邻东海,视线开阔,平台正面是兀立在海中的笔架山岛,崖下海礁林立,并有海蚀洞。海风,海浪,海岛,海礁,海蚀洞,共同组成了海岸独特的风光。

“洞见·蓝”建筑位于海崖之上,可俯视大海© DONG建筑影像

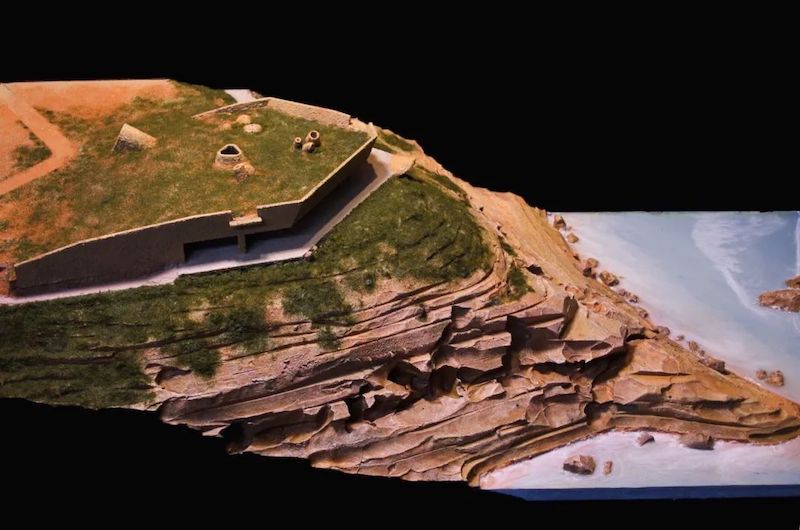

这是一个针对停车场改造和升级所设计的小型公共空间,是在保持原场地的观海效果下,为游客提供文化活动、聚会休息的场所。该项目由建筑师何崴的三文建筑工作室设计,设计灵感来自场地周边的海礁和海蚀洞,建筑形体呈不规则形状,非直角的造型让人联想到场地周边的礁石。建筑采用覆土形式,最大程度的避免了对土地的占用。建筑主体藏于地下,除了尊重环境的因素外,也让室内温度保持相对稳定,降低了夏天制冷的能耗。

建筑采用覆土形式,主体建筑隐于地下© DONG建筑影像

建筑的屋顶也是观景平台,覆土和重新铺设的植被让建筑实现了“零用地”的理念。屋顶东高西低,西面与停车场的道路衔接,东侧微微翘起保证了建筑室内的高度。屋顶开设了若干造型奇特的通风口和采光口。它们的形体模仿了海洋生物,或扁圆、或三角、或长管,自由组合分布在草地中间,既可以作为屋顶上的装置,供游客玩耍、拍照,又保证了室内的通风和采光。

建筑内部

在东、南、北三个方向,建筑的外立面会显露出来。朝向大海的东立面为落地玻璃,天海以及远处的岛屿被“拉入”建筑室内,形成了很好的观景效果。在南侧和北侧,外立面以墙面为主,对应室内的辅助功能性房间。建筑的外圈设有平台,摆放着休闲座椅,可以供人在户外休息,看景。平台由栈道和周边的道路和停车场连接,在后续的建设中,栈道将向岩壁下继续延伸,为游客提供近距离观看海蚀洞穴的可能性。

模型© 三文建筑3andwich Design

“洞见·蓝”空间是一个很小的文旅项目,但对于地方来说又是重要的,它为来东海一号公路的游客提供了一个全新的公共空间。而建筑独特的外观和体验感成为了该区域新的文旅地标,很好地起到了引流的作用。

(本文综合整理自建日筑闻、Wallpaper)