2025年4月12日,复旦大学历史学系召开纪念沈渭滨教授逝世十周年座谈会,本次座谈会也是复旦大学历史学科创建100周年纪念活动之一。澎湃新闻经授权刊发参加座谈会的部分发言稿和提交座谈会的交流稿。

一生惬意是文章——纪念沈渭滨教授逝世十周年座谈会

我是晚辈,没有从沈老读过书,来复旦工作也很晚。2007年,我在北大读书的时候,沈老来北京开《清史·通纪》编纂工作会议,因为茅海建老师的关系,第一次见到沈老,当时从上海来与会的还有杨国强教授、谢俊美教授,这次会议转到承德避暑山庄召开,我在山顶上为他们拍了一张“陈门弟子”的合影。对于沈老,我是十足的后学,他在给我通信却称呼为“海斌老弟”。2009年博士毕业后,我到上海工作,与沈老有过一些接触交往。这些亲切的经历给我很深的印象,在十年前写成小文章《忆沈老》,收入《沈渭滨先生纪念文集》(上海人民出版社2016年)。

左起:谢俊美、杨国强、沈渭滨、茅海建,摄于承德避暑山庄 ,2007年9月23日

我认识沈老很晚,但在大学时代就读过沈老的书和文章。工作以后,在教学研究中,也经常翻阅利用沈老的著作,常由文字,想望沈老的神采。我想在场有很多非常熟悉沈老生平、教学研究情况的前辈,复旦历史系也有很多有资格来做发言的老师。我的发言准备很仓促,大概只能作为一个受到沈老的学术思想、人格精神溉沾滋养的后辈,来谈一点读沈老书的体会。

一

发言的题目“要把近代史搞得会通”,取自沈老2015年接受记者的一次访谈,篇名叫《为历史乐此不疲——沈渭滨教授的学术人生》(原载《社会观察》2004年第6期),作为“附录”收在其身后出版的论文合集《士与大变动时代》(北京师范大学出版社2020年,系2001年版《困厄中的近代化》的增订重版)中。“为历史乐此不疲”是沈老的原话,这使我联想到他说话的那种惯带激情、极富感染力的声气口吻,这句话也可以呼应沈老自作诗中的句子,也是今次座谈会的主题——“一生惬意是文章”。在这篇访谈里,沈老谈到至复旦工作以后,有一种意识,主张要做“会通型”史家:

尽管我着重研究辛亥革命史,但是我不把自己培养成一个专门史的专家。我进了复旦大学以后,感觉作一个专门史家非常可贵也很需要,但大学教师面对的是有许许多多疑问的学生,他的知识不应该局限在一个专业领域,所以我一开始就给自己设计一个研究的大方向,要把近代史搞得会通。我感觉我们现在有许多专门化的人才,但很缺乏会通型人才。

我想这是沈老有过几十年的教学研究经验以后,对近代史研究的理解,也是一种自我期许和认知。沈老的研究从“辛亥革命史起步”,包括鸦片战争史、太平天国史,都有非常专精的著述,但他“自我设计”的学术目标,不止于此,有更高的学术追求:

在这样一个自我设计的目标里面,除了政治史(当时的近代史实际就是政治史)以外,我还研究文化史、军事史。应该讲,在我那个时代的教师中间,我对于自己知识结构的设计以及为这个目标所走的道路要比有些朋友同事宽一些。我为达到这个目标就在几个领域兜一圈,这样下来,我感觉对近代史有了比较好的理解。(《为历史乐此不疲——沈渭滨教授的学术人生》)

收在《士与大变动时代》里多篇文章,如《论近代中国的时代中心(1840-1919)》《中国近代知识分子群体的形成及其政治觉醒》《略论近代中国改良与革命的关系》等,可以体现沈老对于中国近代史的“会通”思考。

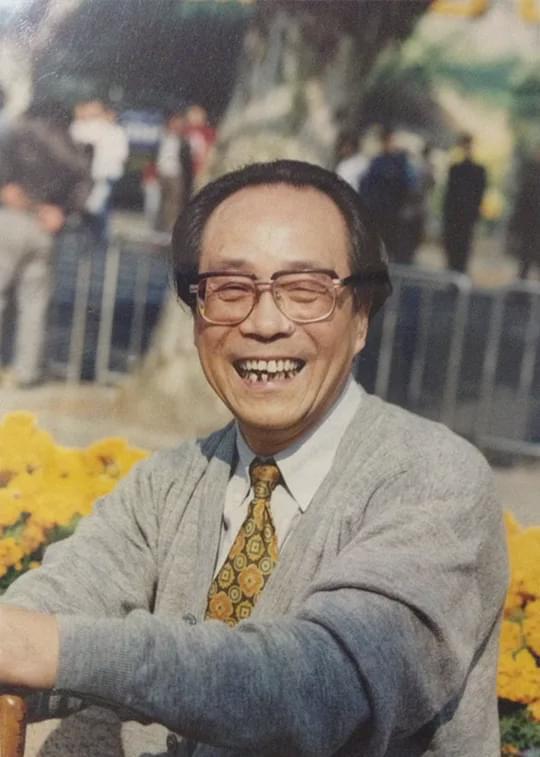

“为历史乐此不疲”的沈渭滨先生

沈渭滨:《士与大变动时代》,北京师范大学出版社2020年

这方面,我想除了沈老自身研究展开的理路,也来自陈旭麓先生的影响。沈老帮助陈旭麓完成《近代中国的新陈代谢》的部分稿件,又与周武合作撰写《薪尽火传——悼念恩师陈旭麓先生》,并撰成《略论陈旭麓先生的中国近代史新体系》、《〈新陈代谢〉与当代中国史学》等文章,大力传扬“新陈代谢”体系。以陈旭麓先生为学术津梁,复上溯至民国的蒋廷黻。陈先生对蒋廷黻《中国近代史》一书有“发掘”之功,在距离初版将近半个世纪后的1987年,大陆的岳麓书社重版该书,陈先生专门撰写《重印前言》,大有拨云见日之力(此文另以《中古·近代化·民族惰性》为题,发表于《文汇报》1986年6月16日)。沈老亦极重视蒋廷黻作为“中国近代史学科奠基人”的地位,1999年应上海古籍出版社之邀,为入选该社“蓬莱阁丛书”的蒋著《中国近代史》撰写长篇“导读”,以积蕴至深,一发而不可收,乃成洋洋五万言,不仅详析“蒋廷黻其人”“蒋廷黻其书”,进而研讨中国近代通史写作系统的新陈代谢,已经成为“人物与作品”研究典范,一纸风行,迄今不衰。文中数次引及陈旭麓:

诚如陈旭麓师在此书被湖南岳麓书社辑入《旧籍新刊》时写的《重印前言》里所说:重印的宗旨在于“存史存文”,“存其文而原其人,不以其人的政治立场而抹杀其学术的成就,也不因今天的需要而去涂改前人的文字。”

诚如陈师旭麓教授所指出:“中古-近代化-民族惰性,蒋廷黻在近代史中论述的这些环节,不是无的放矢,而是反映了近代中国某些实况及其方向的。”

延续蒋廷黻、陈旭麓的学术路线,沈老在突破革命史研究范式,探索新的“近代通史体系”方向做了许多工作。据张剑老师为沈老所撰学术传记,沈老晚年有意写一部像蒋廷黻《中国近代史》一样的著作,通过对中国近代史的整体与总体性把握,“充分反映自己思考、有自己思想理路和架构体系”,且已有了部分初稿,可惜,天不假年,这成为了一部永远未能完成的作品——

随着他对近代史诸方面研究的深入,有了自己独到见解与理解后,这个愿望越来越强烈,也撰有厚厚两大本《中国近代史通论》。显然,他对自己的作品并不满意,但他更深知这个任务的难度,他晚年常常说他的话语体系已经固化,无论是思考与写作都不能突破这个体系,要更新中国近代史撰述体系,需要一种全新的话语体系。他虽然突破了革命史的近代史研究范式,但仍受制于时代局限,未能完成一生最大的愿望,这是他一生最大的遗憾。(张剑:《一生惬意是文章——沈渭滨先生学术小传》,《士与大变动时代》,第511-512页)

沈渭滨:《蒋廷黻著〈中国近代史〉导读》,华东师范大学出版社2014年

二

除了重新整理学术史,用“贯通”眼光看待中国近代史,沈老寻求“会通”的具体实践,主要有两个方面。据其自述,一是区域文化史(即海派文化):

20世纪90年代以后我将研究重点转向区域文化史,主要研究海派文化。以后我重点从海派文化产生的社会环境入手,转到上海文化史研究当中,以上海文化史做基础,进而进行区域文化史的比较研究。我想和岭南文化、湖湘文化比较一下,这个研究目前还在搞。

二是近代军事史:

另一个方向是军事史研究。20世纪80年代初我曾经与许多对军事史有兴趣的学者一起交流,大家都感觉军事史是一个重要领域,现有研究太薄弱,于是在历次学术讨论会上向学界呼吁加强军事史研究。我自己在复旦大学搞了一个近代军事史兴趣研究小组,参加者有青年教师和高年级学生。大家分头搞军事史研究,出了一些成果如《中国近代军事史论文目录索引(1910-1986)》《龙旗飘扬的舰队——中国近代海军兴衰史》等。我本来自己想写一部《中国近代军事通史》,也有相当的积累,但是要真正写成一个可以发表的著作,还有许多问题要研究解决,最主要的是近代军事史的学术构架还没有完全理顺,我想把这个问题先弄清楚。(《为历史乐此不疲——沈渭滨教授的学术人生》)

沈老的近代史军事史研究可谓“有声”“有行”。他在太平天国、中法战争、辛亥革命的战役战斗及战略决策方面,作有多篇军事史专题论文,提供具体的研究示范;也在总结以往研究得失的基础上,撰写《中国近代军事史研究四十年》《中国近代军事史研究述评》《论中国近代军事史的研究对象与分期》《中国近代军事思想概论》等通论性文章,立论高屋建瓴,力图从总体上把握中国近代军事史的研究对象与研究方向,对中国近代军事史的未来发展方向做出前瞻,在军事史学界激起强烈反响,开辟了中国近代军事史研究的新局面。我手头有一册《中国近代军事论文集》(军事科学院战略研究部选编,军事科学出版社1987年),这个超过700页的文集即“首届中国近代军事史学术讨论会论文专集”(1896年11月25—12月1日,北京),收入沈老两篇文章以及同时期来自不同领域学者的军事史专题论文,从中可以看到近代军事史研究蓬勃一时的盛况。

沈渭滨:《论中国近代军事史的研究对象与分期》,收入《中国近代军事论文集(首届中国近代军事史学术讨论会论文专集)》,军事科学出版社1987年

《中国近代军事史论文索引(1910—1986)》,军事科学出版社1986年10月

沈老在复旦历史系组织青年同事和本科生,建立军事史研究兴趣小组(最初参加者有夏林根、傅德华、刘申宁等人,后来何锡蓉、郭太风、姜鸣等学生相继加入),指导他们“从做资料长编开始,一点点地开拓领域”(刘宁申《我的老师沈渭滨》),分兵把守,各个突破,从海军史、军制史、兵器史、后勤史等方面展开专题研究。沈老还组织复旦历史系与中国人民解放军空军政治学院党史教研室、军事科学院战略研究部三室相关同仁编写大部头的《中国近代军事史论文索引(1910-1986)》(军事科学出版社1986年)一书,给军史学界提供研究便利。在座的本系傅德华老师参与《中国近代军事史论文索引》涉及的“近代军事人物传记资料”的搜集与整理,并有后续的工作(《中国近代军事人物传记资料研究概述——以〈20世纪中国人物传记资料索引〉为例》,《军事历史研究》2012年第1期)。

沈老生前“本来自己想写一部《中国近代军事通史》”,这个宏伟规划酝酿已久,并有具体推进,但通论性著作必须建立在大量资料积累与专题性的实证研究基础之上,这个条件在当时尚不成熟——

先生认为近代中国新出现的各种观念形态中,军事思想的近代化是萌发最早而又发育得极不充分的一个领域。近代中国没有形成完备的军事思想体系,没有一部系统的军事学术著作,甚至没有一个代表性的军事思想家。他也有撰写《中国近代军事通史》的宏伟规划,但因近代军事史的整个学术构架还没有完全厘清,许多专题性研究有待深入,这一计划最终未能实现。(张剑:《一生惬意是文章——沈渭滨先生学术小传》

这一规划可惜未成,亦后继乏人。2000年前,有学者总结中国近代军事史的研究现状,指出它与中国近代史的其他学科相比是“比较滞后的”,最重要的一个原因,“就是没有建立起完整的学科体系”,这导致“非军事系统的历史学界,绝大多数人没有军事学训练,致使其从事该项研究时,军事特色并不突显,军事系统的研究人员,则开始时史学训练稍显不足”(茅海建、刘统:《50年来的中国近代军事史研究》,《近代史研究》1999年第5期)。中国近代军事史是一门交叉学科,要求中国近代军事史的研究人员最好能有多学科的训练,还要求此项研究工作最好能有专业的教学研究机构。沈老在1980年代做出了许多努力和实际的贡献(参考华强教授发言《沈渭滨与军事历史研究》)。现在的史学研究条件,无论是理论方法、技术工具,还是资料规模,相较于沈老所处的时代,都有了长足的进步,军事历史研究仍然是中国近代史研究领域相对薄弱的一块,沈老提示的学术方向值得继续探索,且大有可为。

三

中国史学一向有以“人”为主的传统。直至八十年代,“历史研究极为活跃,但研究得做多、最旺的还是历史人物”,不过像陈旭麓先生这样的思想敏锐者已在反思既存问题,指出“我们研究近代人物,首先要掌握这个变的时代”,“要懂得此人的时代性,要有形象思维,没有这个,一定写得干巴巴;要有理论思想,否则写不深”(《陈旭麓文集(第三卷)·谈近代人物研究》)。

陈旭麓著,傅德华编:《近代中国人物论》,九州出版社2019年

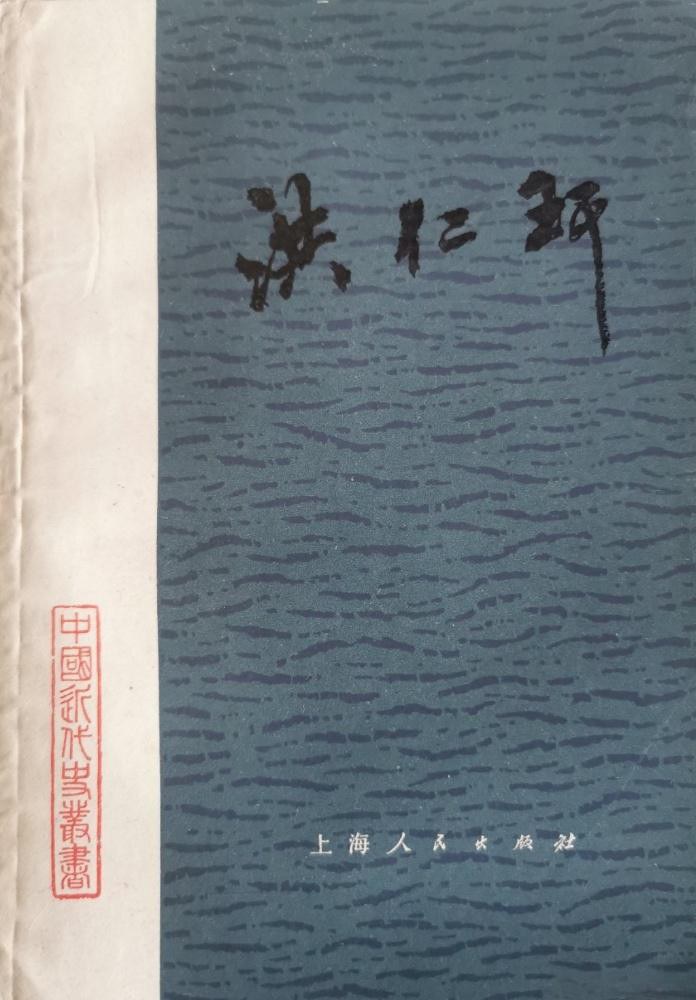

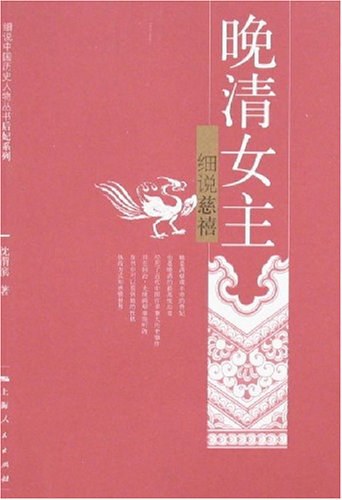

人物研究在沈老超过半个世纪的学术生涯占据非常重要的地位,也取得了重要的成就。代表作有《洪仁玕》(上海人民出版社1982年)、《孙中山与辛亥革命》(上海人民出版社1993年)、《晚清女主——细说慈禧》(上海人民出版社2007年),收在《士与大变动时代》里的,也有《龚自珍与汤鹏》《洪秀全与基督教论纲》《论陈宝琛与“前清流”》《慈禧在中法战争中的作为》《蒋廷黻与中国近代史研究》等名篇。《细说慈禧》“自序”言:

对她的评价,不应该一棍子打死,而应是实事求是,取知人论世的态度。

在另一学术场合也说:

作为一个学者,特别是历史学家,评价一个人与事件要放到当时的历史语境中去判断、思考,要有一种知人论世的态度。

“知人论世”是沈老研究人物的一个特色。他总是能抓住人物的独特个性及人物在历史变动中改变的社会历史因素,并辩证地看待历史人物的命运。他既反对神化孙中山,也不同意某些作者恣意贬低孙中山,而为世人正确理解孙中山提供了一个完整而丰满的形象。他以为慈禧太后“做了许多误国害民乃至妥协卖国的勾当,但也做了不少顺应潮流、有利于社会进步的好事。尽管主观上是为了清王朝的长治久安,但客观上确实有利于中国走出中古状态,面向近代化”(《细说慈禧》“自序”)。沈老认为“始于1840年的鸦片战争,在中国的编年史上,无疑是一个重大转折,它划分了中国的古代与近代”,由此中国社会开始了漫长而艰难的追求近代化的跋涉历程,关于这一“大变动时代”,他所瞩目最深、致力最多的一个核心问题即“作为社会精英,号称‘四民之首’的士大夫,在这个过程中有何表现”,“近代知识分子在危亡刺激下如何形成一股新的社会力量,并在反帝反封建斗争中起了先锋和桥梁作用,他们的政治意识和文化价值对社会产生了什么影响”?(《士与大变动时代》“前言”)他以“睡眼方开与昏昏睡去”形容鸦片战争前后中国士大夫的精神状态,言浅意深,启人长思。

沈渭滨:《洪仁玕》,上海人民出版社1982年

沈渭滨:《晚清女主——细说慈禧》,上海人民出版社2007年

我在自己的第一本书《晚清人物丛考》(生活·读书·新知三联书店2018年)“自序”中说:

在我更熟悉的晚清史研究,似乎有一种牢固的、但确乎行之有效的以“人物”刻画“时代”的传统或风气,从民国到当代,从大陆到港台,均受其沾溉,一般公认高段位的学人(有些人未必乐以“学者”自限),几乎很少例外地都在人物研究上下过功夫,且能拿出相当水准的代表之作。对于这种学术现象背后的脉络,我有一些朦胧的感觉,尚无法详晰表述,但可以肯定的是,它已经对我的研究取向实际产生了影响。

沈老的人物研究,无形之中也对我产生了深刻影响。

四

沈老说:“对青年学生来说,我认为最难的就是史识的培养。一个优秀的历史学家必须有四样东西:史德、史学、史才、史识。史德,最起码要爱国,在学术上不抄袭剽窃。史学,是‘活到老,学不了’的,所以不断要看书,这不是一下能解决的。史才,在我看来,搞历史不一定要上上之才,只要中才就可以了,关键是你坐得下来,能够静下心来整理分析资料。唯独难培养的是史识。”(《为历史乐此不疲——沈渭滨教授的学术人生》)

周武老师评价沈老是“一个博通而具锋芒的历史学家”(《追怀沈渭滨︱周武:一个博通而具锋芒的历史学家》,《澎湃新闻∙私家历史》2016年4月4日)。如果说“博通”对应前述“会通型”史家,那么,“具锋芒”则正落实在“史识”上。

我读《士与大变动时代》,印象最深的一篇文章是《史学三议》(原载《安徽史学》2011年第1期)。文中直指“当前的史学研究,成绩不斐,但可议、可改之处不少”,所举三例包括“通识、通才之难见”“‘纪念史学’之误导”“史学研究辅助学科之缺乏”,加以有力反思,尤见特识。

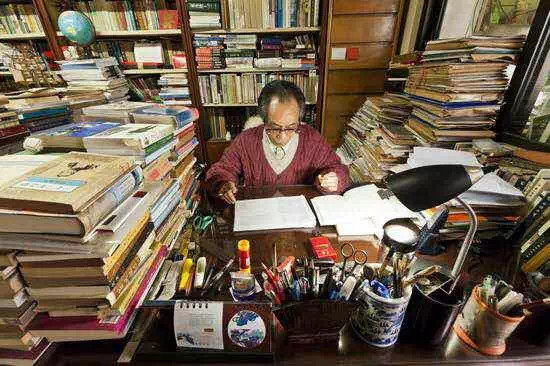

坐拥书城的沈老

第一点,所谓“通”实际建立在“专”的基础上,“历史研究如果仅仅停留于大而无当的宏观论述,像改革开放以前,以观念对观念,缺乏坚实的专题研究基础,自然会走进死胡同”,基于空疏学风的检讨,沈老以为“新时代以来,专题研究日益增多,代表了史学研究的前进方向”。然凡事过犹不及,如朱子言“教学者如扶醉人,扶得东来西又倒”,一个时代的学术风气不能无偏重,偏之所在,弊亦随之。沈老眼见“近年来课题过细、过碎之风不衰,融汇古今中外,提出新见、启人心智,引起讨论之作难见”,亦是不争的事实,故而主张“专家当然可爱,通识、通才尤不可缺”,“关注专才同时,应不拘一格,扶植通才”,此点正是发挥其作为“会通型”史家的一种思路。

第二点,针对“纪念史学”在时下“泛滥成灾”现实,揭露此类会议“制造不少学术垃圾”,“功利性远胜于学术性”,“是一种利少弊多的伪学术行为”。其弊主要有二:一则误导史学研究的主体本性,表现在两个方面,一是误导史学工作者偏离自己的研究方向;二是诱使史家失去说真话的“良知”。二则造成学术虚假繁荣,恶化了学术空气。沈老说:

目前,“纪念史学”的讨论会一个接一个,会议文集一本接一本,发表的相关论文更是满坑满谷,仿佛中国史学研究进入了一个兴旺发达的“不世”局面。其实,这种“应景”的学术论文、“帮闲”的研究报告、“遵命”的作文,不少是学术垃圾,难以称得上真正的学术研究。长此以往,不仅不能带来史学研究的真正繁荣,反而对史学发展造成伤害。

其言犀利、沉痛,而置于今日语境,似仍不失其适用性,甚且犹有过之。沈老呼吁史学界及有关部门:“应认真规范‘纪念史学’,少一些说空话、说大话、说假话的‘纪念史学’会议,多一些真正有研究深度与广度的‘纪念史学’研讨。”今日我们聚集的场合,也恰是一个纪念性的会议场合,自当三复斯言,引以为鉴。

第三点,所谓史学研究的“辅助学科”,是指过去大学史学系所设版本学、目录学、训诂学、考据学四门学问,此四者,渊源有自,“均为治史者所必备,也是养成史家深厚功底之基础”,可供为今日探讨历史内在联系的辅助手段。沈老强调,“往者史学大家,无一不是在此基础上显见其史学功底”,所举数个例子,包括近罗尔纲关于太平天国文书版本之校勘辑佚,顾廷龙对于古籍目录之整理、研究,陈寅恪之有关柳如是身世、交往之考订,复旦大学已故老教授张世禄先生在音韵训诂方面的专长,皆是以某项专长“使学界叹为观止”的学问大家。然而,由于史学教学体系的剧烈变革,导致传统的断裂——“新中国建立后,史学界倡学习苏联史学教学之风,此四大学科渐趋弱化,及至目前,大学史学系大多不开设这四大辅助学科课程,不仅丢掉了中国史学传统,而且造成目前大多史学工作者的知识缺陷”。针对复旦大学历史系学生的专业素质培养问题,沈老有这样一段话:

笔者谬任复旦大学史学教席时,有感于自身知识结构之缺陷,在某次学生毕业论文答辩会上,曾痛陈恢复四大辅助学科之必要,参与答辩会之著名学者王元化先生及朱维铮教授,亦多同感。可惜,系里无法改变学科设置现状,终未能更张。现在,借此机会再次建议,大学史学系应该恢复四门辅助学科,以提高史学工作者的学术素养,这也是养成通识、通才,培养大家的基本条件。

胡适谈“治学”的第一步,即“我们所需要的是工具”,“种田要种田的工具,作工要作工的工具,打仗要有武器,也是工具,先要把工具弄好,才能开步走”(《治学方法》)。沈老所谓“四门辅助学科”,其实也是治史学的工具,工具多多益善,而且要在能学精、用精,否则即成屠龙之技。本系最近一版“历史学专业‘2+X’教学培养方案”,尚未完全恢复四门辅助学科,但已有古汉语、文献学等相关课程。今年正值复旦大学历史学科创建100周年纪念,沈老当时的思虑与遗憾所在,我想仍是当下大学的历史学教学应着力弥补、提升的部分。

(本文据“一生惬意是文章——纪念沈渭滨教授逝世十周年座谈会”上的发言稿改定)