隔着20年的时光,陈逸飞(1946-2005)再次归来。

在中国当代美术史有着较大的影响的艺术家陈逸飞辞世20周年之际,4月25日,浦东美术馆年度首个大型展览“时代逸飞:陈逸飞回顾展”正式开幕,这也是陈逸飞最大规模的个人回顾展。澎湃艺术今天在现场看到,展览汇集来自全球数十位藏家的150余件作品,内容横跨绘画、雕塑、影像、文献等多个媒介。陈逸飞的80幅油画作品,从红色题材《开路先锋》《黄河颂》到“海上旧梦”系列代表作《玉堂春暖》,再到首次亮相上海的《我的邻居》,完整呈现了陈逸飞的艺术表达与追求。

回望陈逸飞,也可以说是回望一个时代。

总策展人冯远表示,用这一大展回顾陈逸飞,回顾的也是造就陈逸飞的时代变迁,改革开放之后中国社会发生深刻变化、世纪之交国家经济建设走上发展快车道——那段充满希望和机遇的激情岁月。甚至可以说,陈逸飞代表了一种时代精神。

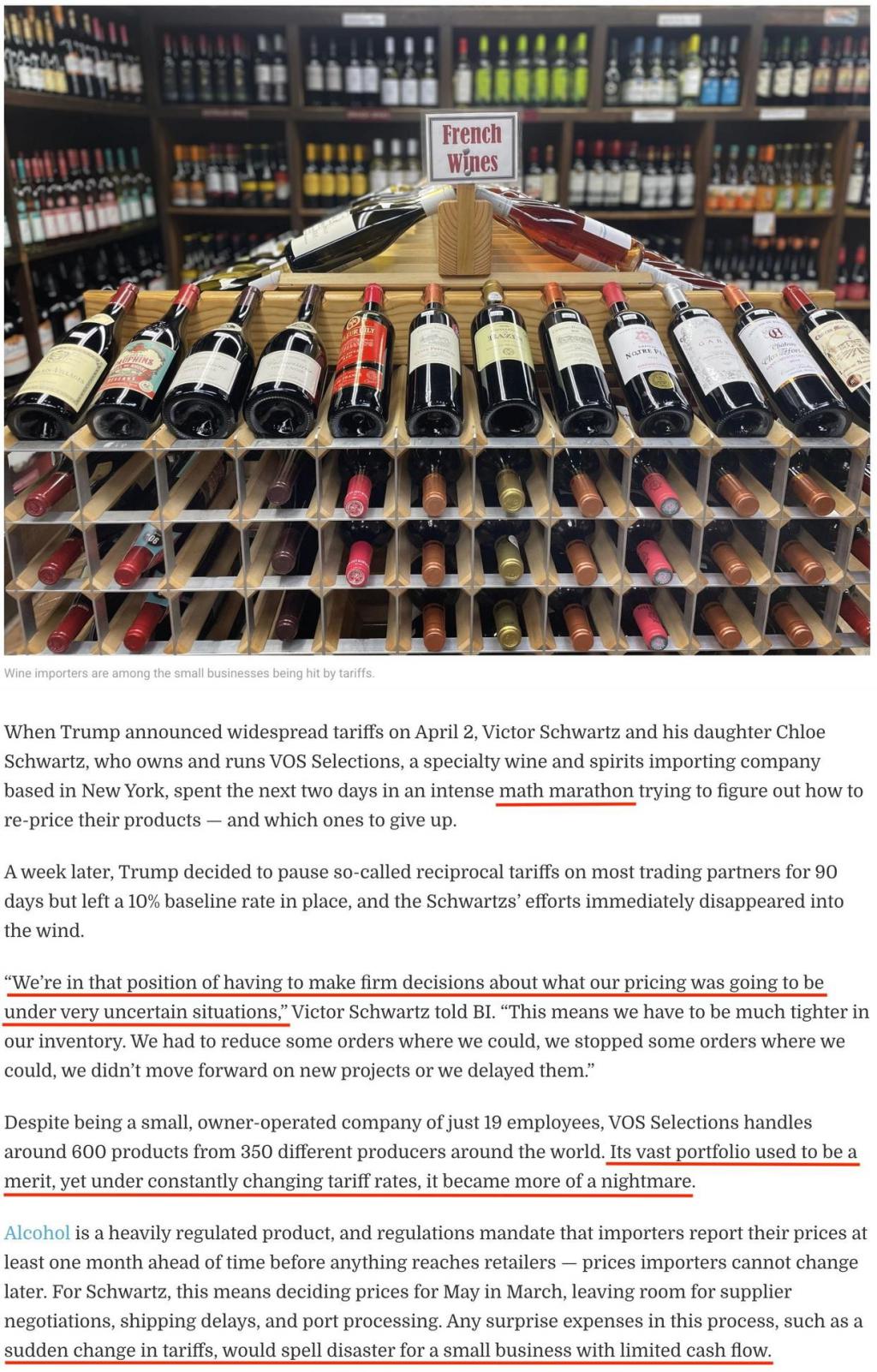

展厅现场的《踱步》,观众与陈逸飞的背影

陈逸飞,在中西文化间往返穿梭、于多个艺术领域皆有建树的艺术家,在其逝世二十周年之际,以跨越五十年的创作轨迹,重返他曾深耕的上海。

陈逸飞(1946-2005)

“此次展览是陈逸飞个人展览当中最大规模、内容最全的一次呈现,包括他的油画作品、手稿、水彩、雕塑、影片快剪以及杂志服装。”浦东美术馆董事长(馆长)李旻坤在展览现场向澎湃新闻介绍说,“艺术到底和我们的生活有什么关系?陈逸飞的艺术人生或许可以给出一点解答。艺术衍生在我们生活的各个方面,比如说城市建设中的雕塑、对历史街区江南水乡的影响,比如时装审美等等。不同的观众都可以从这个展览中找到自己感兴趣的角度。”

“时代逸飞:陈逸飞回顾展”占据美术馆近两千平方米空间,汇集来自全球数十位藏家的150余件作品,内容横跨绘画、雕塑、影像、文献等多个媒介。策展团队以时间为主线,结合主题变化,将陈逸飞的创作旅程划分为四个篇章,层层递进地展现其艺术语言的演化与精神内核的迁移。

陈逸飞不到六十年的传奇人生历程中,令策展人冯远颇为感慨的,是他上世纪90年代在美国功成名就之后选择回到上海。“我认为陈逸飞作为东方艺术家的文化根脉和家国情怀,起了决定性作用。”

陈逸飞在画室,展览现场图

1946年4月12日,陈逸飞出生在浙江省宁波市镇海县的一个知识分子家庭,6个月时随父母移居上海,这座城市的文化从各个方面滋养着少年陈逸飞的心智形成与成长。

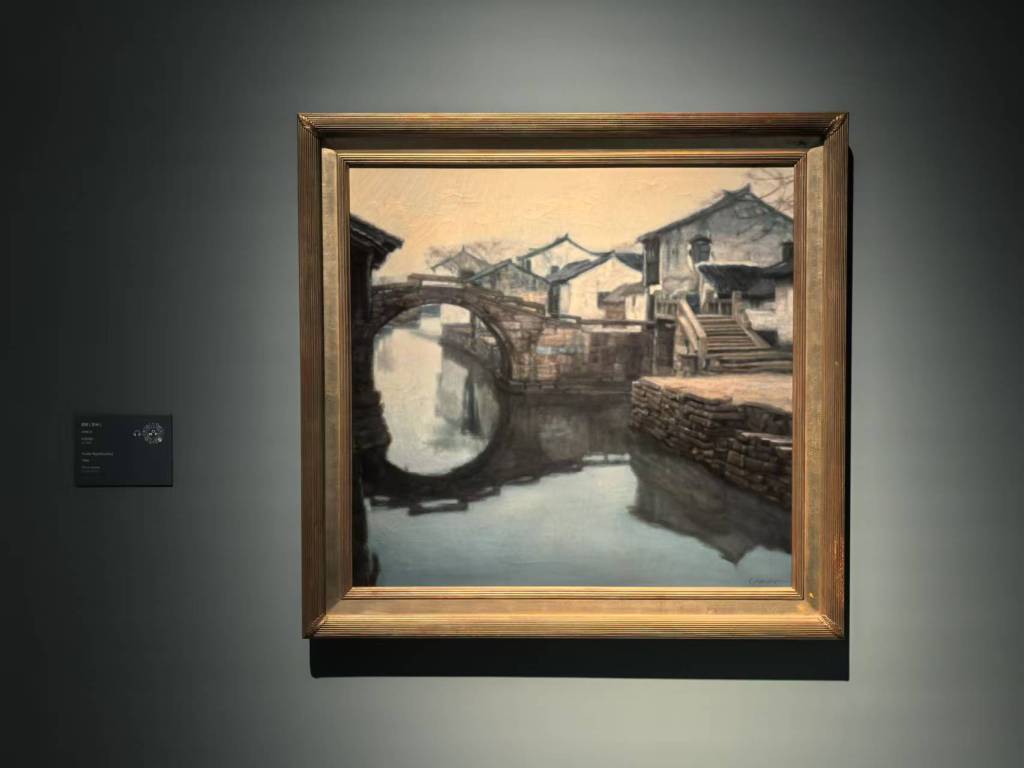

展厅入口处,以陈逸飞的水乡作品为设计背景

展厅现场

从童年到青年,陈逸飞在剧烈动荡的时代浪潮中成长。他勤奋学习,不断精进绘画技艺,满怀激情地投身于艺术事业,创作了多幅这一时期的重要作品。在此阶段,他的绘画经受了素描、写生与墙面绘画的反复磨砺,并通过与上海绘画名家的广泛交流,博采众长,逐渐形成了自己独特的艺术风格﹣﹣既蕴含浪漫主义情怀,又彰显英雄主义气概,画面气势磅礴,生动真实,充满朝气与魄力。

展厅现场

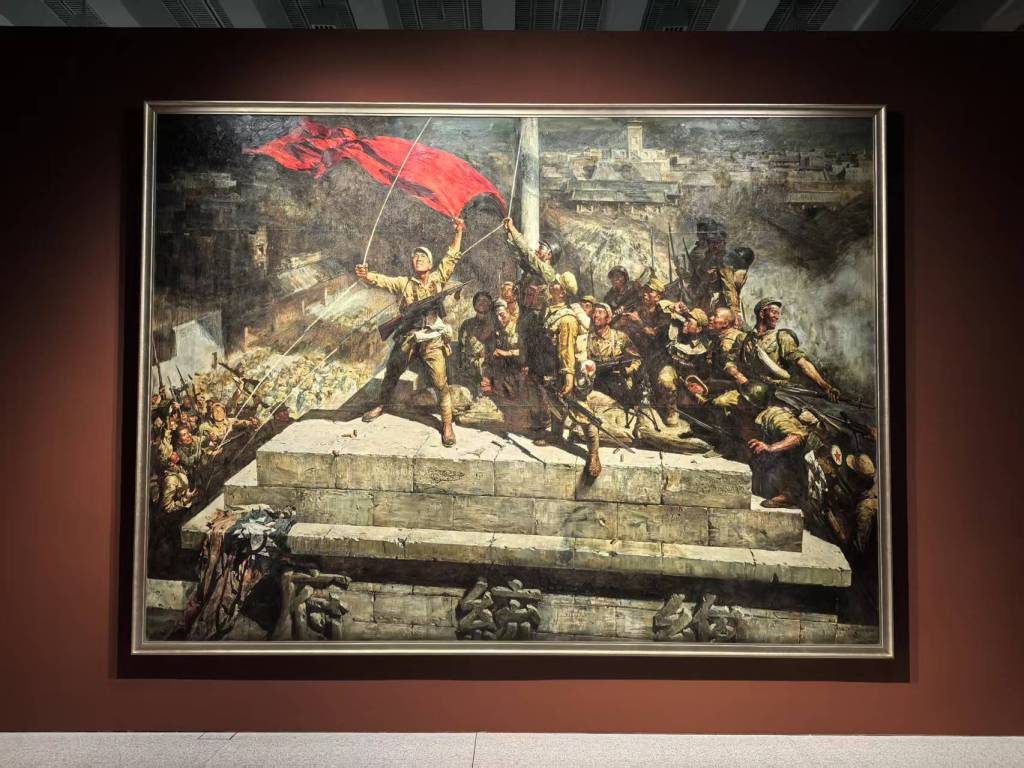

展览第一板块“成长岁月”从陈逸飞二十世纪六七十年代的主题性绘画切入,以《开路先锋》等红色题材作品为起点,呈现了包括《黄河颂》《占领总统府》等经典之作。从这一时期的作品中亦可感受到陈逸飞饱含历史叙述的激情与理想主义情怀

《开路先锋》

《开路先锋》由陈逸飞与魏景山合作创作,是陈逸飞艺术生涯早期的重要作品,充满了浪漫主义色彩。1971年,二人赴南京梅山铁矿深入考察,绘制了大量手稿。他们被工人阶级的力量与精神所鼓舞,选取工人抬钢轨昂首前行的场景作为画面主体。

作品采用仰视视角,展现出开路先锋的豪迈气概,传递出顶天立地的壮阔感与生命激情。画中的工人不仅是筑路者,更是那一代开拓者的象征,他们怀揣信念,充满热情。参与创作这幅作品时的陈逸飞年仅26岁,该作品也一度引起了中国美术界的广泛关注

《黄河颂》

1972年,《解放日报》为创作“黄河”系列油画而成立创作组。届时,就任于上海油画雕塑创作室的陈逸飞被任为组长。创作组按钢琴协奏曲《黄河》的四个乐章分头行动,陈逸飞负责第二乐章《黄河颂》。

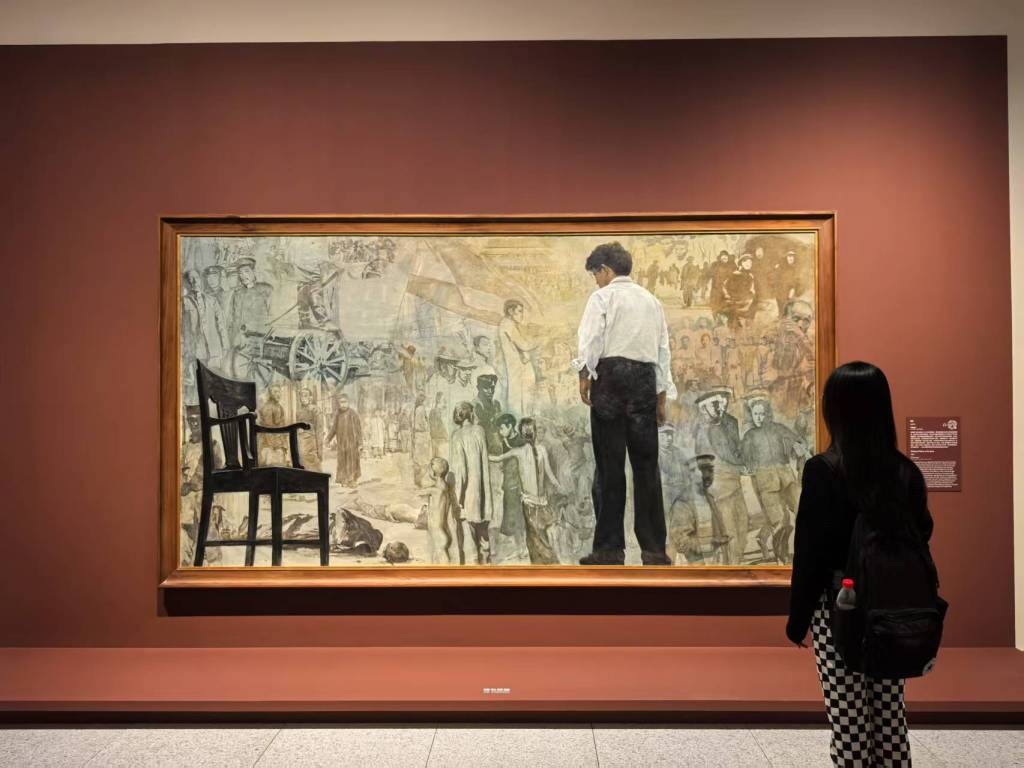

青年陈逸飞在《黄河颂》前,展览资料图

创作组两次深入山东、陕西、河南省黄河流域,收集素材,历时两个多月。其间,陈逸飞创作大量速写,确定画中人物形象。画面中一位红军战士挺拔地站在黄河旁的山崖上,眺望远方。瀑布激流与战士澎湃的内心呼应,枪头上的小红布如盛开的红花,群雁飞翔增添画面动感与历史感。陈逸飞运用电影构图,以巨幅宽银幕样式赋予画面浪漫主义与英雄气质。作品在1977年“全军美术作品展”上首次展出便引起轰动,堪称陈逸飞历史主题创作的巅峰之作。

值得一提的是,光未然于1939年创作的组诗《黄河大合唱》的第二章《黄河颂》是目前人教版七年级下册课本中的重要内容,而该内容所在的课本第二单元的配图,正是陈逸飞所创作的这幅同名作品。

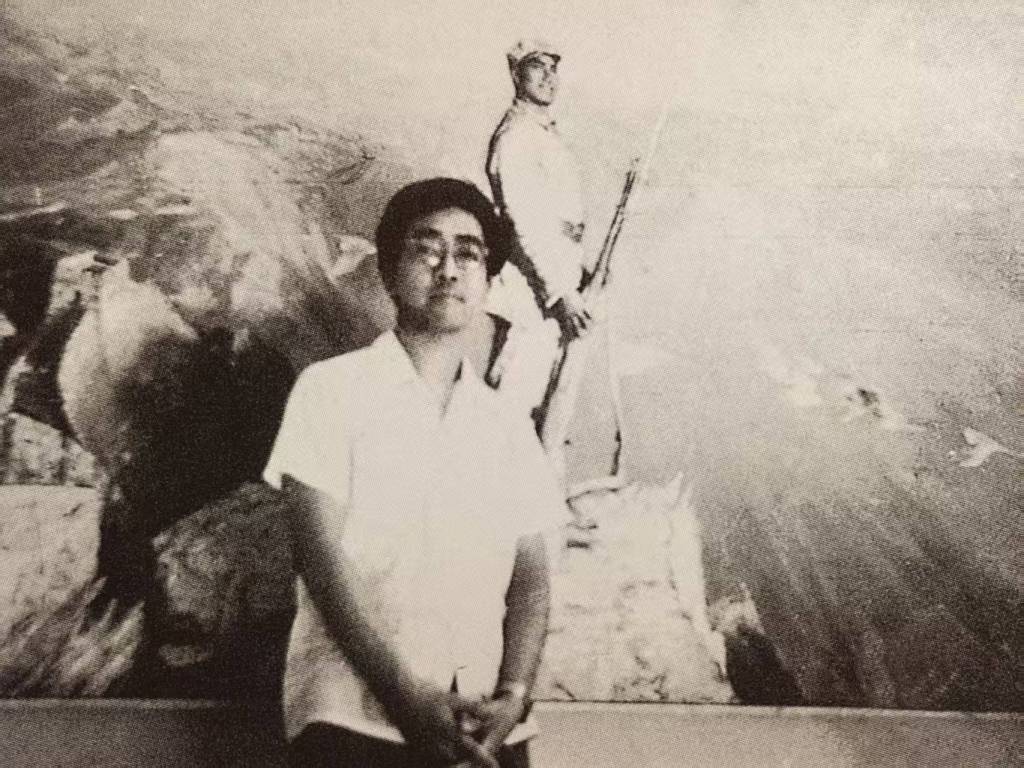

《占领总统府》

这一板块中,独占一整个展厅空间的《占领总统府》格外引起注目。这件作品的原作现藏于中国人民革命军事博物馆。《占领总统府》是青年陈逸飞与魏景山继《开路先锋》后的再度合作。据悉,这幅作品为中国人民革命军事博物馆的永久藏品,此为这幅作品的首次特殊形式外借——为了本次展览的完整性与全面性,浦东美术馆特别获得了军博授权和提供的《占领总统府》建模数据,并以此复刻了这幅油画的原貌。

展厅现场

展厅现场

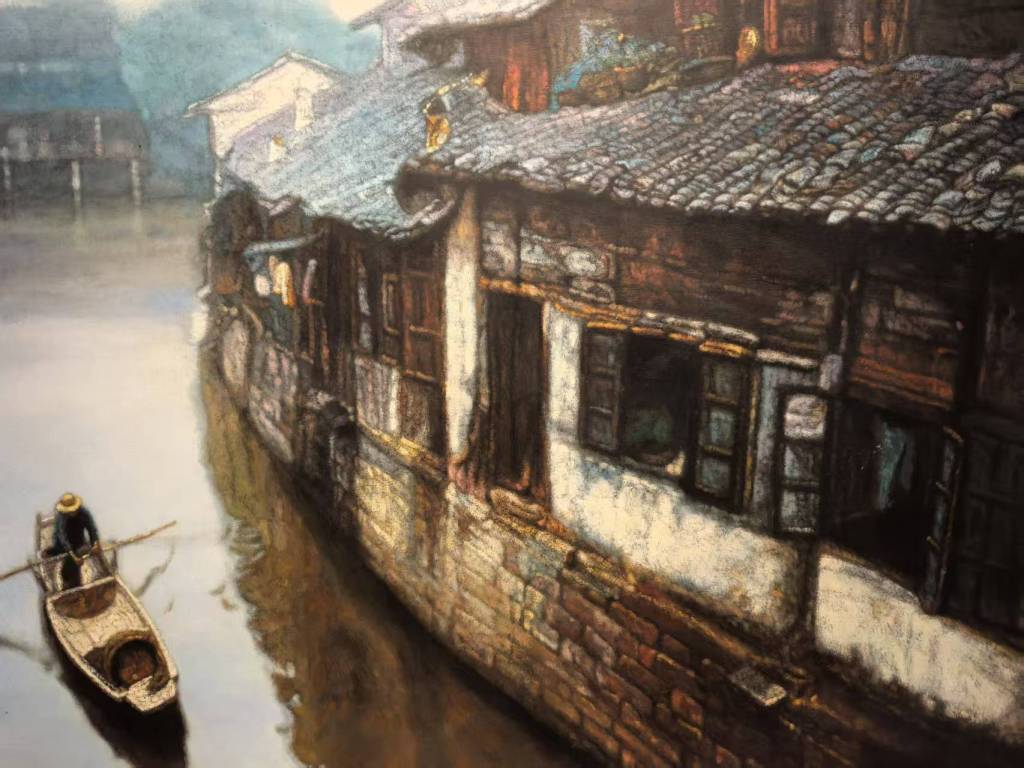

与前一板块的红色激昂形成对比的是展览第二板块“心灵之桥”,静谧蓝色的色调将观众的视角引入水面荡漾的江南风景。

《双桥(苏州)》

《水乡》

陈逸飞的第二次重要成长始于1980年赴美留学。1981年,他进入纽约亨特学院攻读艺术硕士学位。为维持生计,他在罗耶艺术修复与装裱公司担任古典油画修复师,其间接触众多大师作品并研究不同技法。积攒足够路费后,他毅然辞去工作,凭借一张火车通票游历欧洲各大美术馆与博物馆。这一阶段,他在技法上取得显著突破,于直涂画法与罩染法之间寻得优雅平衡,以近乎隐匿的方式在画布上捕捉并改变光线方向,营造出独特的光晕效果。

《太阳雨(苏州)》

获得主题选择自由后,陈逸飞回归内心深处的牵挂﹣﹣故乡。江南水乡、童年嬉戏的石桥、烟雨朦胧的瓦屋成为其创作源泉。1983年,他以水乡为主题的系列作品在美国哈默画廊个展中大获成功,凭借独特的东方之美,成为首位在西方主流艺术市场引发关注与收藏热潮的中国当代画家。

展厅现场

与此同时,"音乐家"系列标志着他从宏大叙事转向对个体的凝视。他以卓越的光影和光晕效果,将东方写意精神融入油画语言,使西方观众在熟悉的油画中感受到东方的优雅。他对边缘线和光影中脸部线条的处理,源于对摄影技术的深入研究,展现了古典与当代艺术的融合。这种跨时代的艺术思考,使其作品兼具严谨技法与现代理念。

“音乐家”系列

“音乐家”系列

陈逸飞留美期间创作的“水乡”系列和“音乐家”系列,体现了他在不同文化背景下的自我突破和艺术语言的创新。

“西藏”系列

“西藏”系列

陈逸飞在创作“西藏”系列,展览资料图

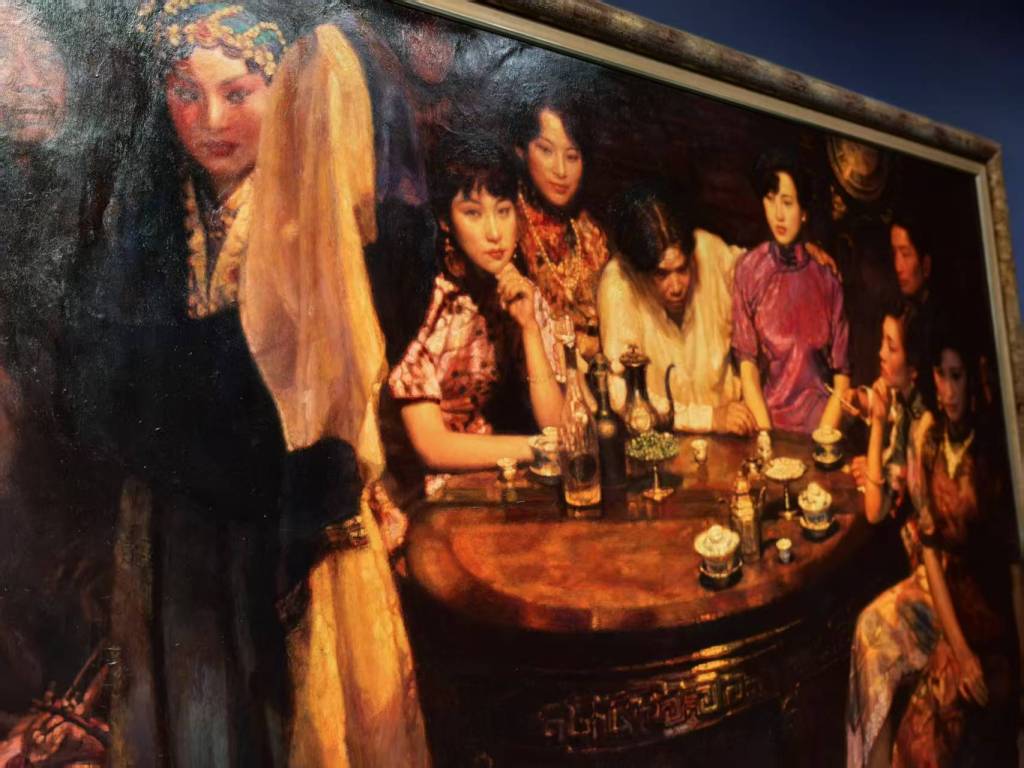

紧接着展览转向他上世纪九十年代回到上海之后的高峰时期,“仕女”与“西藏”系列代表他对传统意象的现代重塑,也映射出海派文化的当代表达。

“仕女”系列

第三板块“海上风华”对应的时间是海派绘画成熟期的90年代,陈逸飞在这一阶段不仅在技法上开拓了新天地,也在题材与媒介上实现了突破。

《仕女与鸟笼》

《仕女与鸟笼》创作于1992年,是陈逸飞归国后“海上旧梦”系列的标志性作品之一。画面中的人物为陈逸飞所塑造的经典仕女形象之一,具有既现代又古典的独特风格。此作整体质感细腻静谧,散发着上个世纪胶片电影般的朦胧之美。陈逸飞于同年拍摄了与绘画系列同名的电影《海上旧梦》,由此可以看出电影这一艺术形式对其绘画创作产生的深刻影响。

《玉堂春暖》

《玉堂春暖》

“海上旧梦”系列的代表作《玉堂春暖》曾在2017年以1.495亿元成交,被龙美术馆创始人刘益谦竞得。此番大型回顾展开展在即,《玉堂春暖》也从龙美术馆被借展到浦东美术馆。该幅作品尺幅较大,高169.5厘米,宽243.5厘米。是陈逸飞典型的古典写实风格创作而成,在暖色调中营造出民国时期老上海的流金岁月。

《我的邻居》

首次亮相于上海的《我的邻居》,是陈逸飞于1996年所作,近二十年一直保管于伦敦。这件作品描绘了陈逸飞祖宅的一隅,承载着艺术家对故乡的回忆。本次展览标志着这件作品近二十年以来再次亮相上海,同时也象征着陈逸飞的“归家”之意。

展厅现场

“我画画、拍电影、设计服装,如今还办起了媒体,有人问究竟该如何称呼我,我说叫视觉艺术家吧。”陈逸飞曾经如此进行自我界定。1993年,陈逸飞他以画家的身份涉足影坛,以画家的眼光描述世界,完成了自传性质的艺术影片《海上旧梦-陈逸飞个人随想录》。两年之后,陈逸飞又导演了故事片《人约黄昏》,是他继《海上旧梦》之后对电影艺术的又一次新探索。影片将镜头对准了上世纪三、四十年代的上海,描绘了很多那个时代上海的风土人情。随后再有《逃往上海》《理发师》等作品。

展览末章就聚焦了他将美术理念延展至日常生活的种种尝试,从电影到杂志,从服装设计到公共雕塑,构筑出一个多维的“视觉世界”。

陈逸飞为上海创作的城市雕塑,现场展出模型

除了在绘画与电影领域取得成就,陈逸飞还在时装设计、环境设计等多个领域有所展现。他提出的“大美术”和“大视觉”理念,对中国的艺术事业发展产生了积极的影响,也给中国的商人和艺术家留下了一条艺术与商业可以融合在一起的人生路径。

现场资料图

陈逸飞的少女雕塑

在浦东美术馆三楼的镜厅,还放置了陈逸飞非常知名的东方少女的雕塑,少女的倩影与初夏时节的黄浦江遥遥相望,别具诗意之美。

陈逸飞的少女雕塑

此次展览将持续至10月12日。